こんにちは。

今日は、斎藤武夫先生の歴史授業第16回の、

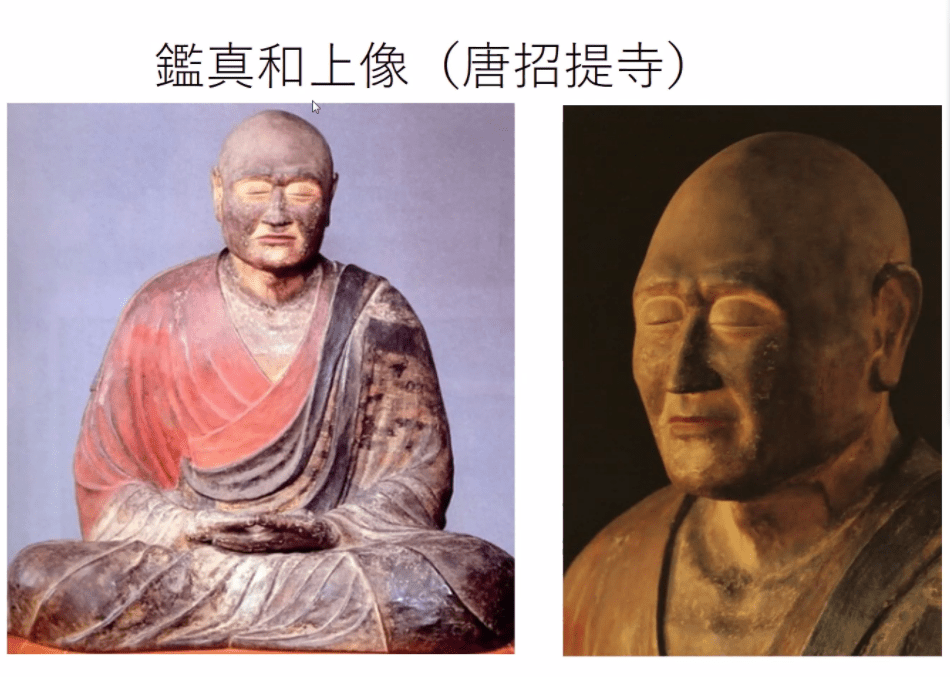

「鑑真と天平文化の輝き」

のリポートをしたいと思います。

,

で、お話をしましたが、聖徳太子が17条の憲法を制定し、大海人皇子が即位して天武天皇になったあたりからを、白鳳文化といい、大宝律令を作り、元明天皇が都を平城京に移したころは、ちょうど632年にできたイスラム帝国が繁栄していたころでもあります。そして、反映していたイスラム帝国をフランク王国が破った、732年ごろにはじまるのが、天平文化なのですよ。

そのように考えて⇧の図をみると、なんだかーー感慨深いものがありますねえええ。

さて、、今日の授業の主役。。

もう、みな様お判りでしょう。

鑑真です。

唐の高僧で、5回も日本行が失敗し、その間に失明し、6回目でやっと日本に着き、日本の仏教界に多大なる貢献をしてくださった方です。

小学生の時に、

「6回目でやっと着いた」

ということは習いましたが、まさか、鑑真が、日本に来ると決めてから、11年の月日がたっていたとは、知りませんでした。

また、日本に来ることが失敗、、とされていたわけも、

単純に、「船が沈没」したのか、、とおもっていましたが、どうやら、それだけが理由だったわけではなく、当時の唐では、外国に行くことは禁止されていたこと、また鑑真のようなえらい高僧が日本に行くことを唐の玄宗皇帝が反対したので、密航でしか行けなかったので、色々と邪魔をされたりして、それが失敗していたんですね。。

いっやーーすごい。。

すごいといえば、、高僧鑑真を見つけた、この2人栄叡と普照は、鑑真に会うまでに、9年もの年月を費やしているんですよおおーーーーー。。。。。。。。こちらもすごい!!

彼らは牢屋に入れられたりしながら、鑑真とともに日本に帰ってこようと努力をしたのです。栄叡は、残念なことに5回目の失敗の旅の帰国途中で、亡くなってしまいます。

この2人の根性と努力と情熱も、高僧鑑真が、

「日本にいったるでーー」

という気持ちになったことの理由の一つでもあると思うんですよねえ。。

もともと、2人は、鑑真はあまりにも有名な方なので、そのお弟子さん(それでも高僧だとおもいますが)に来ていただこうと思っていたそうです。ところが、誰も日本に行きたいという人がいなかったので、(危険なので)

鑑真が、

「じゃあ、私が行きましょう。。」

といって、

鑑真の日本行が決まったのです。

その時鑑真、55歳

そして、、何回も何回も失敗して、6回目にようやく日本にたどり着いた時には、66歳になっていたのです。

本当に、強靭な精神力とともに、ものすごい体力だと思います。すごいとしか言えません。

鑑真が呼ばれた理由は、

前回の授業でも少し書きましたが、当時、仏教を広めるために、お寺の建立があちこちでされ、災害にも悩まされ、人々は重税に苦しんでいました。そんなひと人が考え出したのは、

「お坊さんになれば、重税に苦しまなくて済む。」

だったそうです。なぜなら、、

お坊さんには納税の義務がなかったからなんですよ。

ただ、奈良時代の初期の日本の仏教界には、戒律というものがなく、お坊さんになる人が増えた割には、「なんちゃってお坊さん」が多く、風紀はみだれっぱなしになり困ってしまったのです。

そこで、国内に正式な授戒の仏法を知る人がいないために、唐に行って、高僧に来ていただき、教えていただこう!!と思ったわけなんです。

そうすれば、ちゃんとした戒律や律法を知っている立派な方だけが、お坊さんとして認められるので、節度ある生き方や良い影響が広がって善政につながるのではないかと考えたのですね。

また、朝廷としては、「厳しい修行があり、戒律を守り、厳しい試験に合格しなければ僧侶になれなければ、民衆はかってに僧侶になることができないので、税金逃れの出家が止まり、税金を払う人が増える」とおもったのですよ。

ところで、ここまで日本の仏教界のために尽くしてくれて、大僧正の位までもらっていた鑑真は、その位を解任されたといわれているのですが、、、、、(⇧のビデオでもそうですね)仏教の教えを広めようとしていた鑑真と、税金逃れで出家する人を減らそうとした朝廷の対立とか、鑑真の行いが僧侶の既得権を脅かす事で、仏教界の反発があったとか、、いろいろな理由が言われています。

ウィキでは、「政治にとらわれる労苦から解放するため僧綱の任が解かれ、自由に戒律を伝えられる配慮がなされた。」

とかかれていますが、、、実際にはどうだったのでしょうね。

鑑真はこう言っています。

「仏の教えは、ただ国のためにだけにあるのではない。人々を悟りへと導き救うためにあるはずだ。」

さて、、そのとは、新田部親王の旧邸宅跡が与えられ唐招提寺を創建し招堤をつくります。招堤とは、

「自由に修行する僧」という意味です。

そして、唐招提寺で、残りの人生を、貧民の救済や困っている人を助け、仏の道を多くの人に説いて過ごしたそうです。

こちらの動画もとても面白いので、ぜひ見てください。

鑑真和尚の話が長くなってしまいましたが、、

天平文化といえば、、

たくさんの世界的に誇る美術を生み出した時代でもあったのですねえええー。

はい。。斎藤先生からの質問ですーーー

「もし、自分の家に置けるとしたら、どれがいい??」

え? 😆

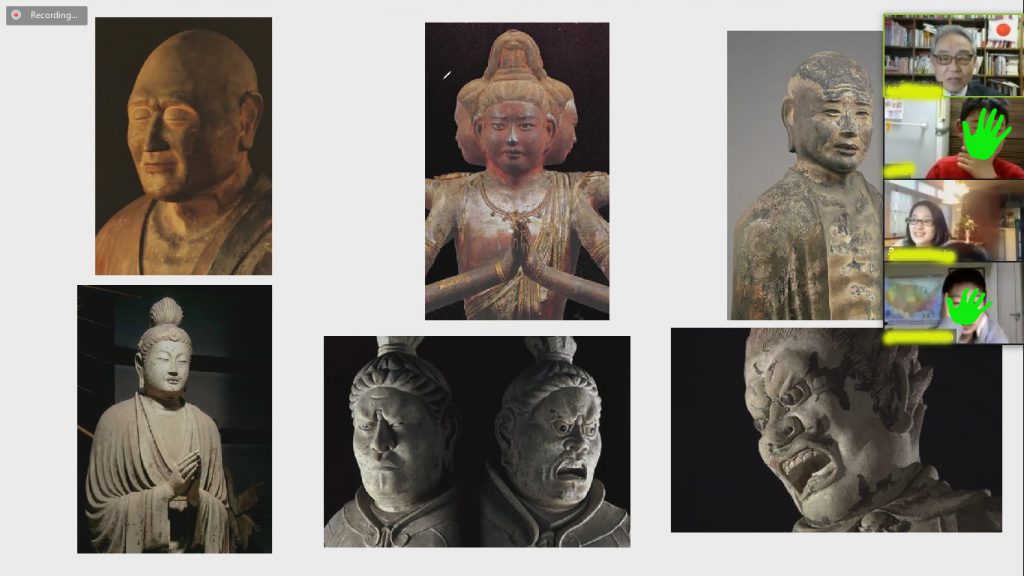

⇧は、

斎藤先生のお気に入りの彫刻や、塑像です。

彫刻というのは、木とか石をの実で削って作るものですが、塑像というのは、粘土から作り上げていくものです。

上の左が、鑑真和尚の仏像 上の真ん中が、阿修羅 上の右が十大弟子像

下の左が、月光菩薩 下の真ん中が、四天王寺(広目天) 下の右が十二神将像

皆さんはどれがお気に入りですか?

わたしは、、月光菩薩がいいなあーと思いました。心が和みそう。。でも、、

「おっりゃーーー」というかんじの十二神将像も、いいな。

こういうのって、その時の自分の環境や、気持ちによってほしいものが変わるんでしょうね。

わたしなんて、いつも、ぶいぶいいっているから、月光菩薩で落ち着きを取り戻せそうですが、いつも、穏やかな人は、別のものに惹かれるのかもしれませんねえ。

斎藤先生がおっしゃっていましたが、日本のこういった最高美術品っていうのは生活に入り込んでいるので、(↑の仏像の場合はお寺で今現在も拝まれているもの)海外の大きな博物館とかの「日本展」には飾られるようなものではないのですね。ものすごく価値のあるものでも、「美術館」や「博物館」の見世物ではないのです。

それがすごいなーーって思うのです。

だからこそ、このあいだ、池澤夏樹の「パレオマニア」(大英博物館からの13の旅)という本の、

「だから男は大英博物館の第92室から第94室にかけての日本コレクションをあまり評価しない。近世に入ってからの生活様式が重視されていて、古代以来の日本美術史ぜんたいをバランスよく伝えているとは言えないのだ。」P.381

という箇所を読んだ時に、「そりゃあそうだわよ。」

と納得したわけです。

まだまだたくさん、授業では斎藤先生の解説付きで、美術品を鑑賞しましたが、あともう一つ!!

左下。。何かに似ていますね。。。

ルイヴィトンのかばんは、ここからインスピレーションを受けたそうですよ。。

最後に!!!

万葉集は、前回の第15回歴史授業、「奈良時代の世界的に見た文明国としての条件とは?」

で、やりましたが、、、

万葉集の特徴って、、、なんだかわかりますか?? ちょっと考えてみてください。

うううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん

うううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん

うううううーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーん

ヒント。

「フランス革命」のスローガンのひとつ

なんですよおおーーー

すごくありません?

私は最初に万葉集を手に取って読んだ時に、(全部読んでないですよ)「え?・」と思ったのです。

だって、天皇陛下の歌があると思えば、名もしれぬ、農民の歌が載っていたり、男、女、身分関係なく、

色々な人の歌がごっちゃまぜに一つの本にはいっているのですもの!!あの時は、結構感激しました。

「へええー」って。

しかも、あの時代に、「教育」とかいうことばがあったか知りませんが、よくもまあ、皆素敵な歌を作ること!!よく、イタリア人はいつも歌を歌っている、とか、いいますが、日本人も負けていないじゃないですか。

オペラみたいに声を張り上げるわけじゃないですが、風流のある詩、生活感のある歌を作っていますよね。

万葉集が、「宮廷にいる学のある人」だけの歌だったら、「ふうーん。素敵ね」で終わっていたと思うのですが、農民、庶民の人の歌がまたなかなか味わいのある歌を作っているんですわ。

それで、あの時代、そういった人たちが、みんな字をかけたわけじゃないので、誰かが作った歌を書き留めている人がいるっていうのも、おもしろいなあーーと思います。770年にできたということは、その前からの歌が載っているわけなので、あの時代にこんなことをして遊んでいた(いい意味で)日本人はなんておおらかなんだろうって思いましたよ。

(日本語っていうのは、言葉遊びに向いているのかもしれないですね。国語の時間にも、まだ8,9歳くらいの子供たちが、5,7,5とかで俳句作っちゃったりしますし。)

もうひとつすごいのが、、

「和歌」を作りながら、「万葉仮名」も作っちゃったんですよ――きゃはははははは、

日本人面白いですね。

現代の日本人とまったく同じですわ。

絵文字とかつくっちゃうのは、日本人ですよね。。わははははっは 🙄![]()

![]()

では、、

斎藤先生が教えてくれた舒明天皇の歌で、終わりにしましょう。。

この歌私も大好き――!!

(現代語で)

大和には 群山あれど とりよろう 天の香久山 登り立ち 国見をすれば

国原は 煙立ちつつ 海原は かもめ立ちつつ うまし国ぞ あきづ島 大和の国は

(意味)

大和には山々がたくさんあるが、すばらしいのは天の香久山だ。そこに登って国を見晴らすと、

家々のかまどの煙が立ち上り、海にはカモメが飛んでいる。すばらしい国だなあ、大和の国(日本)は。

なんだか、こちらまでいい気持になりますね。しかも、簡単に想像ができます。

天皇陛下が、家々のかまどのことを、気にしてくれているのもうれしいじゃないですか。

かまどの煙が立ち上っているということは、生活に余裕があり、ごはんの支度などができていることですからね。

これで、第16回歴史授業の報告を終わりますーー。

それではまた!!

Learn Japanの歴史教室は、まだまだ生徒さまを募集しています。

途中参加大歓迎の、4週間無料体験実地中なので、どうぞふるってご参加くださいませ。

コメント